Marcinelle: La tragedia dei "musi neri" italiani in Belgio.

Marcinelle: l’8 agosto, per non dimenticare

Dal 2001, l’8 agosto è la Giornata Nazionale del Sacrificio e del Lavoro Italiano nel Mondo.

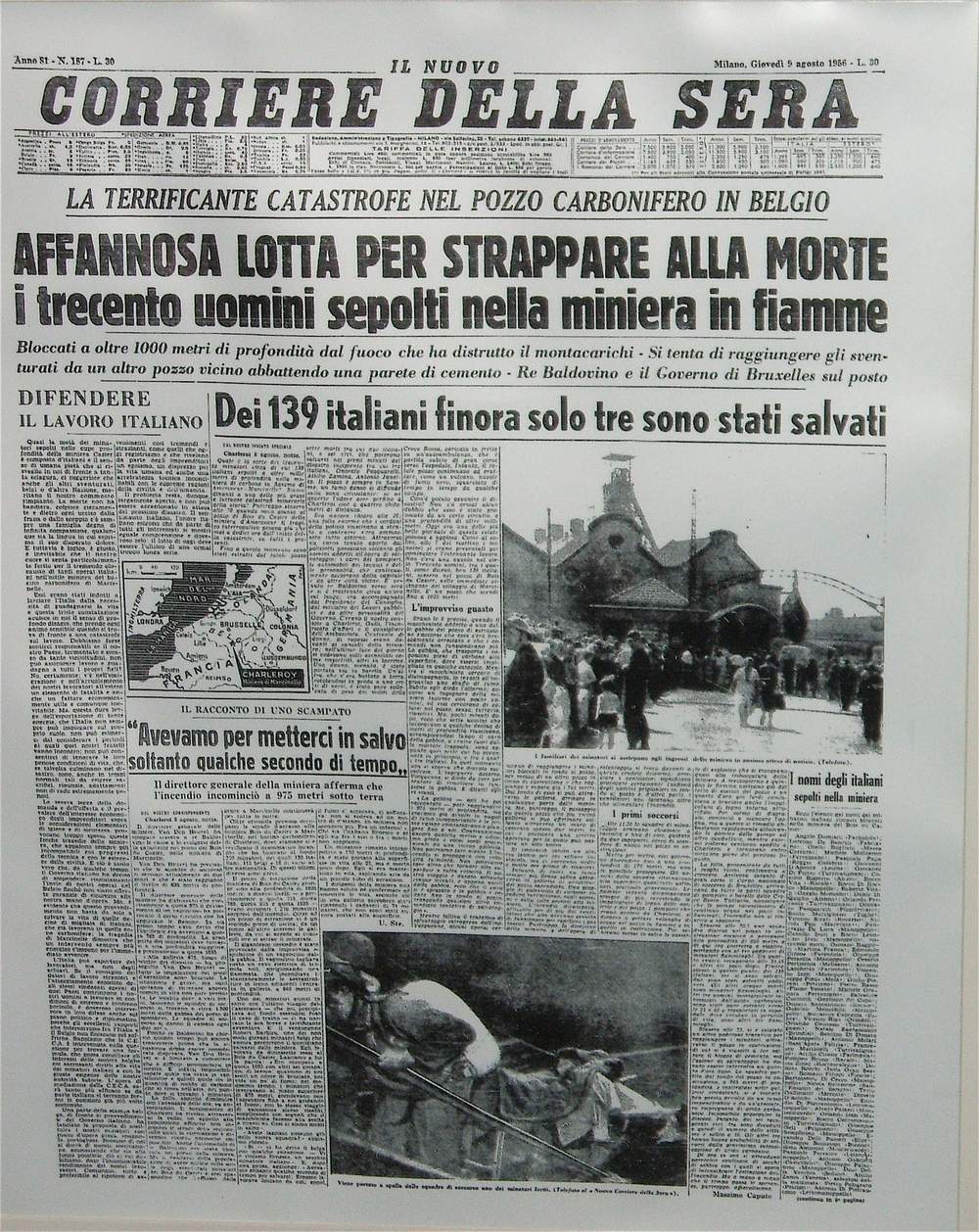

Una data che ricorda la tragedia della miniera belga di Marcinelle, quando, l’8 agosto 1956, morirono 262 minatori, di cui 136 italiani — il numero più alto tra i circa 600 italiani morti nelle miniere tra il 1946 e il 1956.

---

La mattina della tragedia

> 8:11 del mattino di quel maledetto 8 agosto 1956. Una gigantesca nuvola di fumo nero si sprigiona dalla miniera di carbone di Bois du Cazier, a ridosso di Marcinelle, nel comune di Charleroi in Belgio. La bestia ha spiegato le sue ali di fuoco nero a mille metri sotto il livello della dignità umana.

Il disastro di Marcinelle si consumò in pochi istanti.

Un montacarichi fu fatto risalire nel momento sbagliato, urtando una trave metallica e squarciando un cavo dell’alta tensione, una conduttura dell’olio e un tubo dell’aria compressa. La scintilla provocata innescò la combustione dell’olio ad alta pressione: le fiamme si propagarono rapidamente lungo il condotto d’entrata dell’aria principale, riempiendo di fumo e monossido di carbonio l’intero impianto sotterraneo.

In un complesso minerario di antica costruzione, dove gran parte delle strutture era ancora in legno e le misure di sicurezza erano ferme all’Ottocento, l’incendio fu immediato e micidiale.

Mancavano persino le maschere con ossigeno: quasi tutti morirono soffocati, mentre le fiamme completavano l’opera.

Dei 274 minatori presenti, solo 12 riuscirono a salvarsi.

---

L’Italia nelle miniere del Belgio

Nel secondo dopoguerra, il miraggio del lavoro spinse intere generazioni di italiani a emigrare verso le miniere belghe.

Provenivano soprattutto da Sicilia, Puglia, Abruzzo, Veneto e Campania, attratti dagli accordi “uomo-carbone” tra Italia e Belgio.

Il Primo Ministro belga Achille Van Acker lanciò la cosiddetta “battaglia del carbone” e firmò con l’allora Primo Ministro italiano Alcide De Gasperi un protocollo: l’Italia avrebbe inviato gradualmente 50.000 minatori in cambio di forniture di carbone a prezzo preferenziale, una risorsa ormai scarsa in patria.

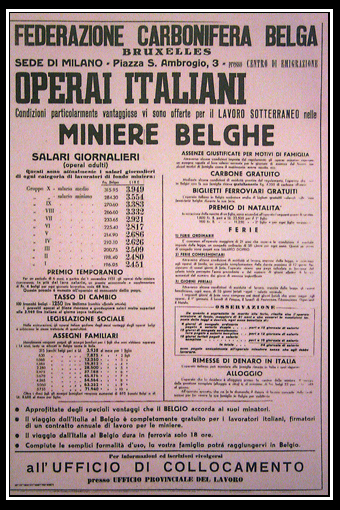

Per convincere le persone, in Italia comparvero manifesti rosa che illustravano soltanto i vantaggi:

“salari elevati, carbone e viaggi in ferrovia gratuiti, assegni familiari, ferie pagate, pensionamento anticipato”.

Dietro quelle promesse, però, si nascondeva una realtà durissima: turni estenuanti, ambienti pericolosi e condizioni di sicurezza inesistenti.

---

Memoria e riconoscimento

Il disastro di Marcinelle è il terzo, per numero di vittime italiane all’estero, dopo quelli di Monongah (USA, 1907) e Dawson (USA, 1913).

Oggi, la miniera di Bois du Cazier è un memoriale e museo riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Ogni 8 agosto, davanti al monumento commemorativo, le bandiere italiana e belga si uniscono nel ricordo di quei minatori che hanno pagato con la vita il prezzo del lavoro.

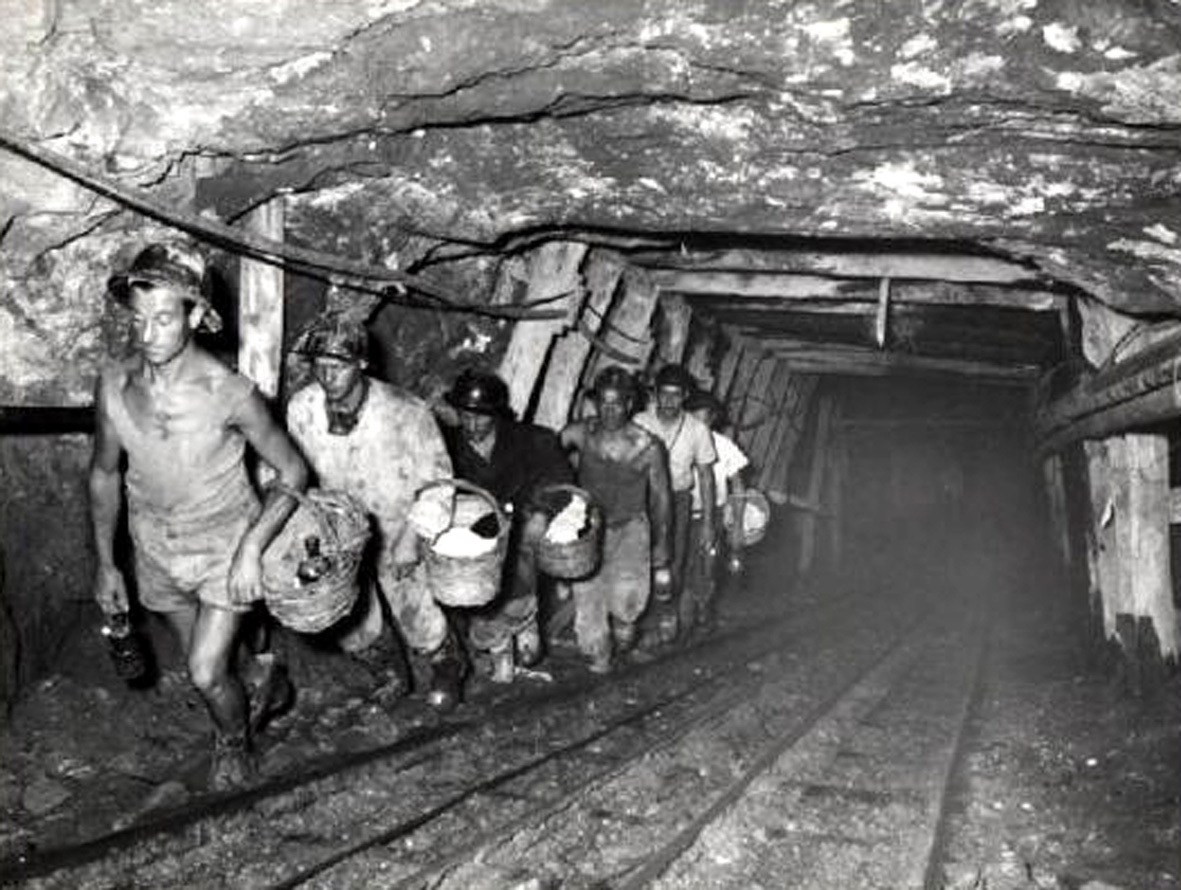

Partì così dall’Italia un'inarrestabile marcia verso il miraggio del lavoro, con la speranza di trovare se non il benessere, almeno il pane per sopravvivere. Ma ad attendere i nostri connazionali ci fu soprattutto la fatica smisurata del lavoro nelle viscere della terra, senza alcuna preparazione, con misure di sicurezza totalmente inadeguate, per non parlare del clima di diffidenza e razzismo da parte della popolazione locale. Gli «uomini carbone» alloggiavano in vere e proprie baracche di legno o strutture di lamierache erano state usate durante la guerra come campi di prigionia per i tedeschi.

Negli anni in cui vengono conclusi i vari accordi bilaterali tra Italia e Belgio, come il protocollo del 23 giugno 1946 ed il protocollo dell’11 dicembre 1957 gli immigrati italiani si dirigono in misura considerevole verso le miniere di carbone del Belgio: sono circa 24.000 nel 1946, oltre 46.000 nel 1948. A parte un periodo di flessione corrispondente agli anni '49-'50, nel 1961 gli italiani rappresentano il 44,2 per cento della Popolazione straniera in Belgio, raggiungendo le 200.000 unità.

I ritmi di lavoro erano estenuanti, ripartiti tra gli scavi e la costruzione delle gallerie, nel nero della miniera. Talmente dura che in molti decidevano di far ritorno alla propria terra, ma solo dopo aver svolto l’anno di lavoro obbligatorio stabilito dal contratto belga, pena l’arresto